강남3구 상승 견인…서초구 17.3% 급증

임대차법 시행 후 전세 물량 16% 급감

저금리 유동성·절세 매물 따른 영향

강남구 매매가 20억 돌파, 마·용·성도 상승 견인

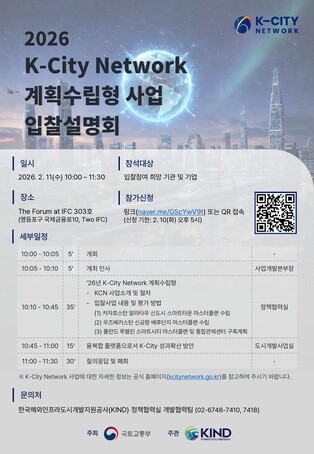

[메가경제= 임준혁 기자] 정부의 부동산 규제책이 계속 나오는 가운데 최근 서울의 아파트 매매·전세가격이 각각 10억·5억원을 돌파할 것이 기정 사실화되고 있어 서민들의 내 집 마련은 더욱 요원해질 전망이다.

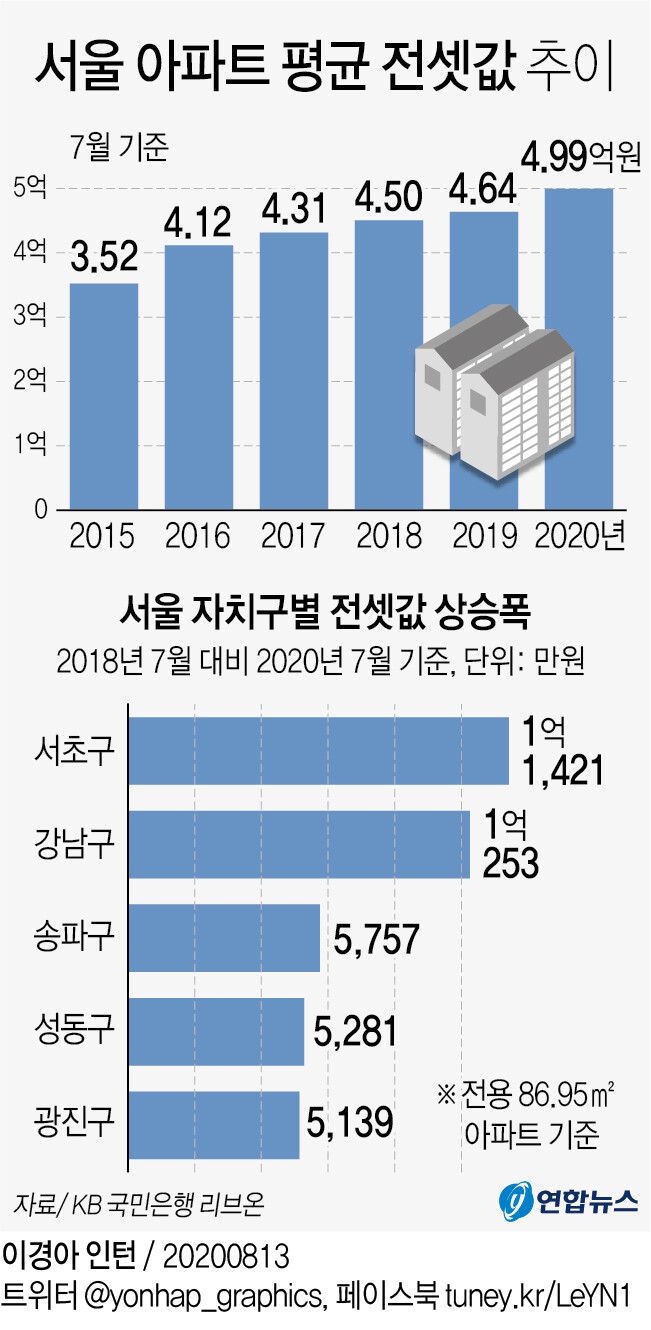

13일 KB국민은행 부동산 리브온의 월간 KB주택가격동향 자료에 따르면 지난달 서울의 아파트 평균 전셋값은 4억9922만원으로 2년 전인 2018년 7월(4억5046만원)보다 4876만원 상승했다. 상승률로 보면 10.8% 올랐다.

이같은 서울의 아파트 평균 전셋값은 전년동기 대비 3568만원(7.7%) 증가한 액수다. 최근 1년간 전셋값 상승이 그 이전 1년 동안보다 가팔랐음을 보여준다.

|

| ▲ 지난 5일 서울 송파구 부동산중개업소 모습 [사진= 연합뉴스] |

서울의 아파트 평균 전셋값은 2016년 3월 4244만원으로 4억원대에 진입한 뒤 2년여 전인 2018년 5월 4억5009만원을 기록하며 4억5천만원을 넘어섰다.

지역별로는 강남·서초·송파구 등 이른바 '강남3구'가 서울의 전셋값 상승을 견인했다. 강남구에 있는 국민주택 규모 아파트라면 전셋값이 2년 새 평균 1억원 넘게 뛰었다.

5억원 턱 밑까지 쫓아온 서울 전셋값은 지난달 말 임대차 3법 통과 이후 전셋값 급등세가 이어지는 것을 고려하면 8월 중으로 5억원 돌파가 확실시되고 있다.

같은 기간(2020년 7월) 서울 아파트 3.3㎡당 평균 전셋값은 1895만원으로, 전용면적 86.95㎡로 계산하면 4억9923만원이 돼 평균 전셋값과 같아진다.

전용 86.95㎡ 아파트를 기준으로 2년 사이 전셋값이 가장 많이 오른 지역은 서초구다. 2년 새 1억1421만원(17.3%)이 증가했다.

그 뒤로 강남구가 1억253만원(13.7%) 상승해 2위를 차지했다. 이어 송파구(5757만원·11.1%)가 3위에 올라 이른바 '강남 3구'가 나란히 1∼3위를 차지하며 서울의 전셋값 상승을 이끌었다.

성동구(5281만원·10.5%)와 광진구(5139만원·10.2%)가 5천만원 이상 올랐고 양천구(4537만원·9.7%)와 성북구(4395만원·10.9%)가 4천만원 넘게 상승했다.

|

| ▲ 서울 아파트 평균 전셋값 추이 [그래픽= 연합뉴스] |

이어 3551만원 오른 강서구(8.9%)와 용산구(3529만원·6.8%), 마포구(3488만원·6.7%), 영등포구(3443만원·7.8%) 등의 순으로 전셋값 상승액이 컸다.

반면 2년 동안 전셋값이 가장 적게 오른 곳은 도봉구로, 전용면적 86.95㎡ 아파트 기준 1348만원(4.4%) 상승하는 데 그쳤다. 이어 은평구(1696만원·5.2%)와 구로구(1894만원·5.1%)가 2천만원 미만으로 올랐다.

이처럼 구별 전셋값 증가폭이 극과 극의 양상을 보이는 가운데 7월 기준 서울에서 평균 전셋값이 가장 비싼 지역은 강남구로 나타났다. 전용 86.95㎡ 규모 전세 아파트를 얻는데 평균 8억4936만원이 필요했다.

서초구는 7억7503만원으로 강남구와 함께 서울의 다른 지역과는 격차가 큰 1∼2위 상위권을 형성했다.

같은 조건의 전세 아파트를 구하려면 송파구에서는 5억7843만원이 필요했고, 중구는 5억6901만원, 용산구 5억6040만원, 광진구 5억5714만원, 성동구 5억5599만원, 마포구 5억5352만원, 양천구 5억1128만원 등이 있어야 했다.

아파트 전셋값이 가장 저렴한 지역은 도봉구로, 같은 면적 아파트를 얻는데 평균 3억1878만원이 들었다. 86.95㎡ 기준 평균 전셋값이 3억5천만원 미만인 지역은 도봉구와 함께 금천구(3억3172만원), 노원구(3억4401만원) 등 3개 구에 불과했다.

서울의 아파트 평균 전세가격이 이렇게 상승한 원인은 매물이 줄었기 때문이란 지적이 지배적이다. 실거주 바로미터인 전세 시장은 살 집을 찾기가 어렵다.

특히 계약갱신청구권제와 전월세상한제를 골자로 한 새 임대차법이 시행된 이후 물량 감소는 명확히 나타나고 있다.

|

| ▲ [사진= 연합뉴스] |

부동산 빅데이터 업체인 ‘아실(아파트실거래가)’에 따르면, 전날 기준 서울의 전세 매물은 3만2505건으로 지난달 29일(3만8557건) 보다 15.7%가 줄었다. 지난달 31일 새 임대차법이 전격 시행되면서 전세입자 대부분은 기존 전세에 머무르려 하고 있고, 각종 세금 부담이 늘어난 집주인은 전세보다는 월세를 선호하면서 전세 물건이 귀해졌다.

아파트 전세 매물 감소는 서울 25개 구 전역에서 발생했다. 특히 상대적으로 서민이 많이 거주하는 은평구(-37.0%), 중랑구(-36.4%), 구로구(-28.6%)의 감소폭이 1∼3위를 차지했다.

매물 감소와 함께 저금리 유동성과 절세 매물의 영향도 전셋값 상승의 요인으로 작용했다. 수도권 전 지역으로의 규제가 확대된 것 역시 서울의 아파트 수요를 끌어올렸다. 전세 가격 상승은 집주인이 임대차 3법 시행 전 전세를 거둔 데 따른 것이다.

정부 공식 통계인 한국감정원 기준으로도 서울 아파트 전세가격은 58주 연속 올랐고, 상승폭도 점차 커지고 있다.

한국감정원 관계자는 “서울의 경우 새 임대차보호법 시행과 저금리 기조, 재건축 거주요건 강화 등으로 전세 매물 부족 현상이 지속되면서 역세권과 학군이 양호한 지역과 정비사업 이주 수요가 있는 지역 위주로 전셋값 상승폭이 확대되고 있다”고 말했다.

전셋값뿐만 아니라 서울의 아파트 평균 매매가격도 10억원을 넘었다. 강남구는 아파트 평균 매맷값이 20억원을 돌파했다.

13일 지난달 KB주택가격동향 자료에 따르면 서울 아파트의 평균 매매가격은 9억5033만원을 기록했다. 강남 11개구 아파트는 11억4268만원을 기록하면서 전체 평균가격 상승을 견인했다. 강북지역 14개구의 아파트 평균가격은 7억3147만원이다.

이로써 지난 2014년 7월(4억8556만원) 이후 6년 만에 가격이 두 배로 뛰었다. 또다른 부동산시장조사 업체 부동산114는 7월 말 기준 서울 아파트 가구(호)당 평균 매매가격을 조사한 결과, 역대 최고가를 경신하는 동시에 처음으로 10억원도 돌파한 것으로 내다봤다.

이중 강남구가 최초로 20억원을 돌파한 가운데 강남 3구와 마·용·성(마포·용산·성동)이 많이 오르면서 평균 가격을 끌어올렸다. 가구당 20억원을 돌파한 강남구와 20억원 돌파를 앞두고 있는 서초구는 최근 2~3년 사이 재건축을 통해 구축아파트가 새 아파트 단지로 탈바꿈하면서 서울 전체 시세를 리드하고 있다.

서울 평균 매매가격이 10억원을 넘어선 구는 ▲강남(20억1776만원) ▲서초(19억5434만원) ▲송파(14억7738만원) ▲용산(14억5273만원) ▲광진(10억9661만원) ▲성동(10억7548만원) ▲마포(10억5618만원) ▲강동(10억3282만원) ▲양천(10억1742만원) 순으로 나타났다.

권대중 명지대 부동산학과 교수는 “서울 아파트 시장은 하락으로 돌아서긴 쉽지 않을 것”이라며 “추가 상승이 없어도 보합세 정도를 유지할 것”이라고 내다봤다.

부동산 시장 안정화를 위해 현 정부들어서만 23차례나 규제 대책을 내놓았지만 실효성이 없다는 비판이 거세게 일고 있다. 이에 정부에서는 부동산 시장 감독기구를 설치하는 것을 검토하고 있다.

문재인 대통령은 지난 10일 "(부동산 규제) 대책의 실효성을 위해 필요시 부동산 시장 감독기구 설치도 검토하겠다"고 말했다. ‘부동산감독원’(가칭)을 만들어 정부가 정책과 법을 관장하고 시장을 통제하겠다는 것이 설립의 주요 골자다.

|

| ▲ 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관(가운데)이 4일 정부서울청사에서 열린 주택공급확대TF회의결과 브리핑에서 서울권역 등 수도권 주택공급확대방안을 발표하고 있다. [사진= 연합뉴스] |

하지만 이에 대한 반대 목소리도 만만치 않다. 개인의 부동산 거래·정보마저 감시하는 부동산감독원이 시장주의에 반한다는 논리다.

현재로써도 국토교통부 등 부동산 투기를 감시하는 기구가 다양하게 존재하는데 새 조직을 만드는 것이 ‘옥상옥’이 될 가능성에 대한 경고도 나왔다. 부동산감독원이 옥상옥의 무소불위의 조직으로 확대된다손 치더라도 불법·탈법 행위가 사라지고 집값이 잡힐지 의문이란 반응도 나온다.

세계에서 유례를 찾을 수 없는 부동산감독원 설치 논란과 관련 서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)은 “정부가 계속 외국 사례를 드는데 자유민주주의 시장경제체제에서는 이같은 제도가 거의 없다”고 지적했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]