한국은행이 5일 우리나라의 지난해 1인당 국민소득이 3만 달러를 넘어섰다고 발표했다. 정확한 소득 규모는 3만1349달러였다. 전년의 2만9745달러에 비해 5.4% 증가한 수치다. 2006년 2만 달러 돌파 이후 꼬박 12년만에 이룬 성과다.

여기서 말하는 1인당 국민소득의 정확한 용어는 1인당 국민총소득(GNI)이다.

1인당 소득의 개념을 이해하기 위해서는 먼저 GNI의 의미를 파악해야 한다. GNI는 우리나라의 경제 주체들인 정부와 기업, 가계가 한해 동안 벌어들인 소득의 총액을 의미한다. 대한민국 전체가 합심해 벌어들인 1년간의 결실이라 할 수 있다.

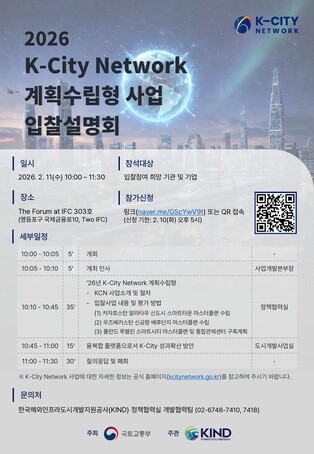

![[그래픽 = 연합뉴스]](/news/data/20190501/p179565890110583_548.jpg)

이를 국민수 대로 정확히 나눈 것이 1인당 GNI다. 흔히 1인당 국민소득이란 말로 통용된다.

여기서 일부 혼선이 빚어지곤 한다. 정부와 기업이 벌어들인 소득까지 포함시켜 인구 수로 나누어 1인당 국민소득을 산출하다 보니 그 숫자가 실제 이상으로 부풀려지는 효과가 나타나기 때문이다.

가계가 벌어들이는 몫만 떼어내 1인당 소득을 산정해도 체감 소득은 그보다 못하다고 말하는 이들이 많다. 1인당 소득이 평균치에 해당하기에 생기는 혼동이다. 평균소득 수치는 빈부격차가 큰 사회일수록 올라가게 마련이다. 즉, 소수만이 평균소득 이상의 소득을 올리는 것으로 나타난다는 뜻이다.

평균소득이 갖는 이 같은 ‘비평균성’을 해소할 목적으로 만들어진 개념이 중위소득이다. 중위소득은 구성원(또는 가구) 전체를 소득 순위대로 나열한 뒤 정확하게 중간에 위치하는 이의 소득을 의미한다.

중위소득은 중산층을 분류하는 기준으로 활용되는 경우가 많다. 기관마다 기준에 차이가 있지만 경제협력개발기구(OECD)는 중위소득의 75~200%를 중산층 판정의 기준으로 삼고 있다. 이 범위에 들어야 중산층으로 분류할 수 있다는 뜻이다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]